共计 933 个字符,预计需要花费 3 分钟才能阅读完成。

昨天家乡网友发到QQ群里一条信息:有操一口流利普通话的人来到瑞溪镇,说要找书记,并称是一流浪歌手,和团队走失了,团队去了重庆,要政府给解决到重庆的车费,却又拿不出什么证件,后拿10元钱打发走了。后了解,此人第二天到桴焉乡办公室领导的相片拿走了几张,而且和溪镇的办公室人员给了此人200元。过了两天,大家在办公群交流中,一些乡镇办公室的工作人员纷纷大呼上当。

突然想起“忽悠”与“防忽悠”这两个词来,这两词与社会现象一挂勾,那可算是主流了。人在社会溜,哪有不被“悠”。从电视广告到商场购物、从乘车住宿到旅游消费、从招商投资到代理加盟、从朋友承诺到亲戚照顾,不怕遇不到“忽悠”,就怕你咬不上钩。“忽悠”无处不在,而“防忽悠”却求助无门。

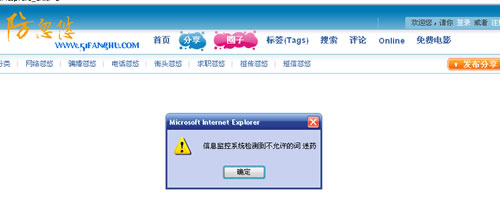

在网上搜索“防忽悠”,只有两个网站,一个站的域名过期,另一个站打开后内容是有了,却也有些被“忽悠”。由于主机服务商对关键字的限制,打开含有禁止关键字的页面,就会被自动关闭。

在“防忽悠”这个概念中,其实不应该偏面的定位于“防骗”,对象就是“被骗者”和“骗子”,我们应该更多的关注“诚信”与“虚假信息”。也就是说诈骗或拐骗只能针对很少一部分弱势群体进行,而且是明令违法的行为,这样做有随时被抓的危险;而我们的“虚假信息”则是高调出场,披着合法合理的外衣,明目张胆的对受害者进行虚假宣传,进而获得利益回报,一旦曝光量增多,收益大幅减少,则抽身而退,或者换一个面目换一个方式再次登场。有些“虚假信息”也不完全是假,在其中也有真的成份,只是夸大其词,将利益最大化,而这样也是欺诈行为。

对于弱势群体,在“防忽悠”方面,还应该从政策上权利上给予指导,这样才能保证社会各方面的公平竞争,才能让“忽悠”者无从下手。前段时间有个想法,弄一个全方面的《维权手册》,特别是维权渠道的收集,这样利于各类人群参照,推进我国的法制监督进程,此事后因工作及各方面的原因暂时搁浅。维权也是“防忽悠”的重要组成部分,也是很多人都关注的,也利于提高社会服务水平的。

所以,一个“防忽悠”网站,不仅仅只从“防骗”的角度来策划,更多的应该从社会与人群来策划,这样更大众化,能让更多的人受益。这次乡镇政府办公室被“忽悠”一事,也说明了现在的“忽悠者”转变了思路,机关单位也成了目标。